衡湘胡氏源流叙文定公32世裔孙胡蔚东

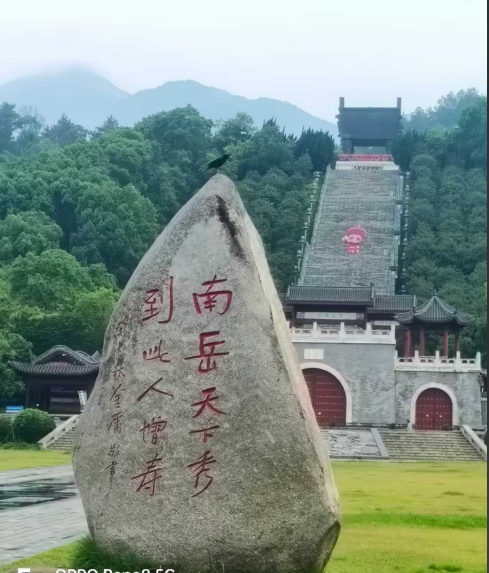

(南岳衡山忠烈祠牌坊联:湘水忠魂齐永壮 衡岳正气共长存 )

湖南南岳衡山以“一山一水”著称于世,山为衡山,水即湘水。衡山为五岳之一,其苍翠秀拔,屹立于湖南中部。湘水则奔流不息,由南向北流经衡阳、湘潭,几乎贯穿湖南全境。自古以来,正是这“一山一水”孕育了衡湘子弟。而衡湘胡氏裔孙自始迁祖文定公父子自闽之崇安徙转湖北荆门再落籍于衡湘大地,就拜这衡山湘水所赐,栖居于衡山山麓,广布于湘水流域,在此地生生不息,绵绵相续。

(舍溪家藏《方册》中的文定公丝帛彩色画像)

衡湘胡氏为两宋名臣巨儒文定公胡安国的后裔。

文定公自幼天资聪颖,年仅七岁“小荷才露尖尖角”就会赋诗作词。当他从一个垂髫小儿成长为翩翩少年时,就显露出寻常少年所没有的远大志向,以文章道德自任。宋哲宗绍圣四年(公元1097年),他登科及第,在殿试中,哲宗皇帝亲自擢为探花。当时的文定公踌躇满志,意欲将平生所学报效国家。然而事与愿违,奸相秦桧、朱胜非、汪伯潜把持朝政,结党营私,朋比为奸。文定公虽然有志于康济时艰,但因秦桧之流小人得志,致使文定公壮志难酬。宋高宗绍兴元年(公元1131年),他殚精竭虑写成《时政论》二十一篇上献于高宗皇帝,但是却被束之高阁,安国公的远大抱负,无法付诸实施。此时又恰逢朱胜非与安国公同居侍讲之职,他洁身自好,羞与朱胜非同伍。于是他卧家不出,继而不报公归,息影于衡山脚下。衡阳相传有回雁峰,大雁至此不再南飞。王勃《腾王阁序》中更有传诵千古的名句:“雁阵惊寒,声断衡阳之浦。”

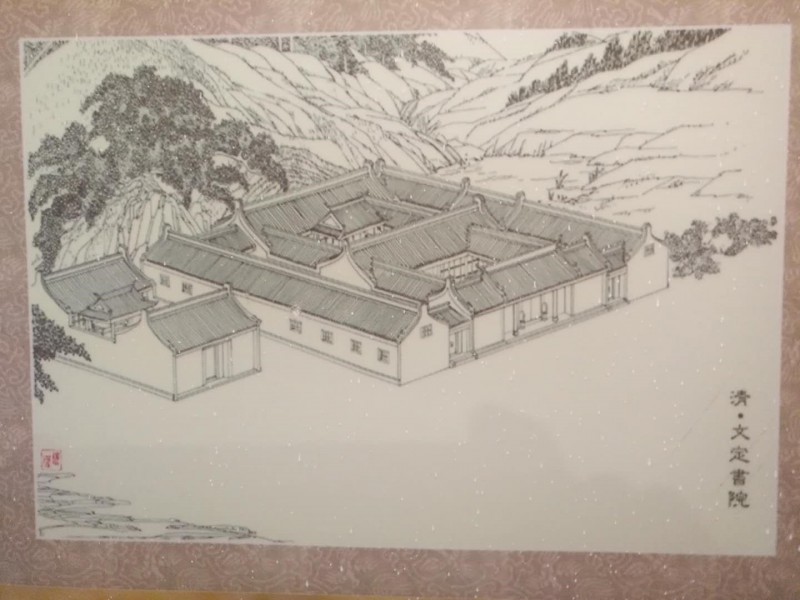

(南岳文定书院旧址重建的春秋楼)

历经宦海沉浮、人事纷纭的文定公此时面对回雁峰定会有窥谷忘返、望峰息心之感。他时常徜徉于湘潭的隐山碧泉间,寻幽探胜,远离尘嚣。原本对《春秋》就颇有造诣的文定公现在可以浸淫其中,潜心研究,终于获得圣人心要,著录成书,流传后世。不久,他又被重新起用,几番挫折、几番风雨之后, 壮志未酬,身患重疾含恨离世。儿孙把安国公埋葬在了他生前流连不已的湘潭隐山。隐山有幸埋忠骨,他隐于斯,葬于斯,因此胡氏子孙尊奉安国公为衡湘胡氏的始祖。时至清乾隆二年(公元1737年),朝廷拨款在隐山对面修建以纪念安国公父子三贤祠庙,当年康熙皇帝御笔“霜松雪柏”四个大字组成大匾悬挂于祠庙中,供后人前来瞻仰和凭吊,从此“文定”大名永垂衡湘。

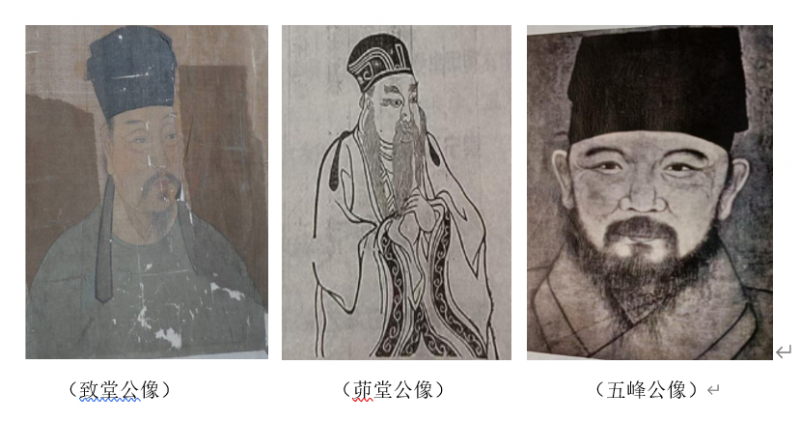

安国公生有三子:

长子胡寅字明仲,学者尊称为致堂先生,宋徽宗宣和三年(公元1121年)进士。致堂公志节豪迈、为官显赫、勤政廉洁,历官秘书省校书郎、司门员外郎、起居郎、永州知府、中书舍人、礼部侍郎兼侍讲、徽猷阁直学士。次子胡宁字和仲,学者尊称为茆堂先生; 茆堂公曾经官除丰州,却拒不赴任而归隐于衡山,追随侍奉父亲整理检校注释《春秋传》,安国公病逝后,为了让先父《春秋胡传》更加清晰完备,茆堂公着手编撰《春秋通旨》二百余章,羽翼其书。季子胡宏字仁仲,学者尊称为五峰先生。五峰先生则优游衡湘二十余年,足迹遍布衡湘的山山水水。先生虽然荫补承务郎,却无意仕途, 落籍往返于衡山湘潭两地,终生著书立说,笔耕不辍,曾就任于长沙岳麓书院山长,是湖湘学派的奠基人。此外安国公的从子胡宪字原仲(宋大儒朱熹的老师),被文定公誉为有隐君子的节操,屡次被朝廷征召,却钟情于衡山,不愿身处官场之中。文定公一家已与衡湘两地结下不解之缘,继而文定公的子孙依旧延续着这段缘份,在衡湘大地上繁衍生息,支分派别。

寅公有三子:

寅公长子常慥(寅公从子,胡宪兄弟之子),名大正,生于公元1114年,以父荫补官右承务郎,后擢高第授文渊阁学士、升山东济南府提抚。常慥公长子覃上(朝鲲)回迁福建崇安,这一支派衍目前还难于查找到明确的记载,祈请福建五夷山市胡安国文化研究会胡良忠会长多加留意。衡湘拗柴谱载,致堂公六世孙胡德祥,明太祖奉调湖南茶陵万户长,共生四子:道度、道亮、道权、道衡,长子道量居茶陵,开茶陵胡氏,次子道度广西

胡氏宗亲网 搜索

主题:衡湘胡氏源流叙----胡蔚东

南山发表于 2020-07-20 21:19

下一页 (1/8)