东川侯的后人在海州——东海敦素堂始祖考略胡可才

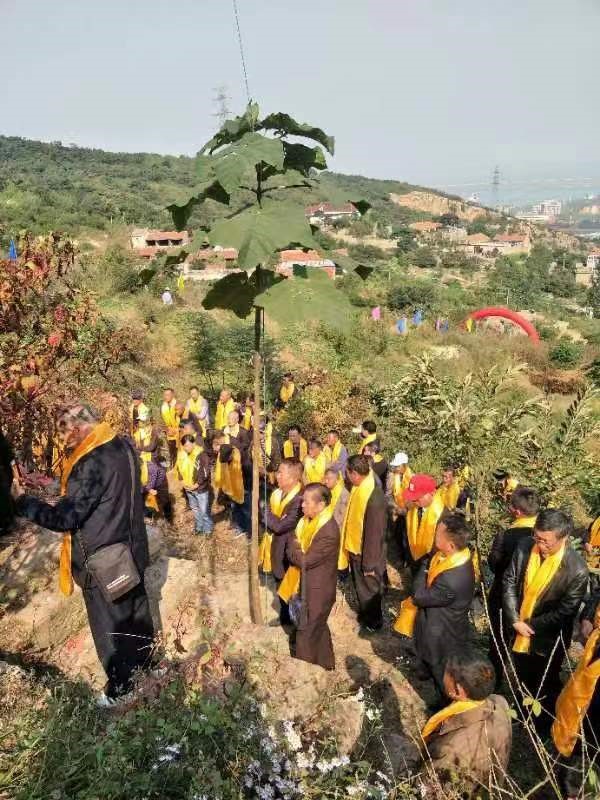

海州湾南岸,沿北云台山山麓,有5个易守难攻的海滨要塞:高公岛要塞、大桅尖要塞、东峡口(旗台嘴)要塞、丫髻山要塞和西墅要塞。从明朝抗击倭寇到现代抗日战争,中国人民都曾经在这里痛击敌寇,在反击外族入侵的历史中写下了光辉的一页。我们通过考察现有的史料,发现连云街道陶庵社区丫髻山是彪炳史册的抗敌战场之一:1938年5月20日, 抗日名将曾锡珪指挥“税警总团”官兵,打败了由日本海军司令乡板梯二郎指挥的板垣师团海军第四舰队,打乱了日军企图从连云港登陆支援徐州的计划,成就了李浩、万毅等一代抗日名将。从此上溯五百二十年前,东海敦素堂始迁祖胡海(以下尊称“海公”)及其子孙在连云港一带抗击倭寇,海公衣冠冢即埋葬在丫髻山麓。图一胡海画像

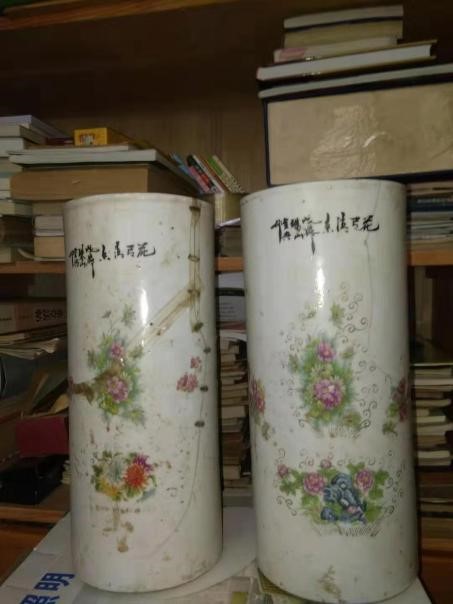

1998年冬,原云台区朝阳镇党委书记胡为仁,携清朝光绪年间编纂的《东海敦素堂胡氏族谱》二修本,联络族人准备续编。族人初次见到百年前的族谱,百感交集,先人的名讳、故里、归属....以前只能从老人的口述中依稀可辨的祖先,谱载一目了然。让族人特别惊喜的是:“东海敦素堂”始迁祖海公竟然是明太祖朱元璋麾下的“淮西二十四将”之一。

胡家惊喜之余,找到了清朝张廷玉编纂的《明史》,一幕生龙活虎的战争画面跃然纸上。

胡海,字海洋,定远人。从1353年开始,先后从元军手中攻取泗、滁、集庆、镇江、宁国、湖州、宜兴、婺州、绍兴、龙江、安庆、江州、庐州、益阳以及荆、澧、衡、潭等地。随杨璟、沐英征湘、滇,多次荣立战功,于洪武十七年(1384年)册封“东川侯”。

一代名将,缘何落户东海?家人们找到了馆藏《海州志》,在明朝《隆庆海州志》和清朝《嘉庆海州直隶州志》中,发现了“胡海,原籍盱眙人,洪武三十三年迁授武德将军,永乐五年,因急缺官吏,调守御东海中千户所,世袭正千户”的记载。

最早修纂于清朝乾隆年间的《东海敦素堂胡氏宗谱》,在籍贯、战功、入仕等大事方面记载内容与两部《海州志》大同小异,只是在家谱中叙述海公随“靖难军”从北到南的征战过程较为详细。

通过对《明史》和两部《海州志》以及《东海敦素堂胡氏宗谱》二修谱对比分析,我们发现了两位身份迥然不同的海公,即“东川侯胡海”和“武德将军、东海所千户胡海”,于是胡氏族人于2009年暑假奔赴海公的诞生地:古滁州盱眙县和定远县考察,希望得到有关海公真正出生地和墓地的信息。

在盱眙县档案馆,我们找到了《盱眙县志稿》(清王锡元等撰,光绪二十九年重校本),其中卷八“贡举·武阶”目载:“胡海,原籍盱眙人。洪武三十三年,迁授武德将军。永乐五年,调守御东海中千户所。世袭正千户。”并注明来源于《海州志》,和我们在连云港调查得到的证据一致,于是我们又来到盱眙的邻居---安徽定远县。

《定远县志》(文林郎、定远知事杨慧等撰,道光六年纂修)卷八“人物”载:“胡海,字海洋,毛城村人。”道光十五年李德生编著的《定远县志·邱垄》说“胡海墓,在县东南15里”,还有人在旁添加“胡村河旁”的注解。

根据上述记载,在古滁州两个紧邻的县就出现了两个胡海,而且“东川侯”胡海原籍和归葬地都是在安徽定远县,于是我们前去定远考察,找到了胡村河,河旁有一土冢和已经倒掉了的墓碑,碑文模糊不清,有村民向我们反映海公墓在没有发掘前规模不大,也没有“东川候”墓地应该有的华表、墓道、石像生等物,发掘后只有几件简单的文物已经被县里文物保护部门拉走了。

听完村民的介绍和眼前的墓冢,我们对“东川侯告老还乡、安葬在家乡定远县胡村河旁”的历史产生了怀疑。

随着“东海敦素堂胡氏家谱”三修本的出版、发行,连云港市“敦素堂”胡氏族人受到全国胡氏家族的关注,他们通过走访、QQ、微信等交流平台,发布有关胡氏家族的源流、人物、分布、堂号、字埒等信息,海公的最后归宿、子嗣、墓地和战绩也越来越多的被

胡氏宗亲网 搜索

主题:东川侯的后人在海州

南山发表于 2025-04-28 03:13

下一页 (1/4)