结束对胡宗南故居的调查访问,我在杭州火车站乘国庆节期间的加班车前往金华市,下车已是凌晨两点半,在车站附近随便找了家旅馆住下。要感谢在金华市工作的于萍女士为我联系了这个村的村干部, 告诉他们我会在10月2日这天到他们村来调查访问。一大清早我就给大坟头村的村支书打电话,遗憾的是这位支书要忙于割稻子,没时间接待我,让我去找村主任。我从金华市坐了一个多小时的汽车,又步行了半个多小时,才找到这个位于金华市最西面的洋埠镇大坟头村。然而村主任对我要了解的情况是一无所知,好在他又为我找来了村里的文化人76岁的胡根和老人。胡根和老人是个热心人,他详细给我介绍了村里的情况,大坟头村现有700多人,95%以上都是姓胡的。他们这一支最早的祖先来自安徽,以后迁到金华洋埠这一带。村里有一个胡铭七太公墓,好像是明嘉靖年间的一位大官,葬在他们村里,所以这个村以后就叫“大坟头村”了。解放以前,清明、冬至都有附近的族人前来墓前祭扫,解放以后,再没有修过族谱,坟头也没有人管了。更可气的是去年居然有人的把胡铭七太公墓给盗了,从坟顶直直地打了个洞下去,所以在网上有这个村的宗亲在哭诉“大坟头”的墓塌了,没有钱修,对不起祖宗啊!胡根和老人陪我在村里行走,观赏那一幢幢明清古建筑宅院,想不到这个村子里还保留着如此之多古朴陈旧的民宅大院,真是令人叹为观止。一位村民告诉我,他家的祖先是“贡生”,白墙飞檐五间房一字儿排开,这里曾是生产队的大队部,里面的厢房伙房完好如初,我本想拍几张照片带回来,无奈现在的女主人不能理解我的动机拒绝拍摄,村里的胡氏宗祠也没有钥匙打不开,但据介绍里面也是空空如也,什么都没有。多年族谱未修,又何来祖先的神牌?一个村子只要稍微看一看就知道对古村文化的重视程度。

洋埠镇大坟头村胡氏宗祠

胡根和老人站在胡铭七墓前

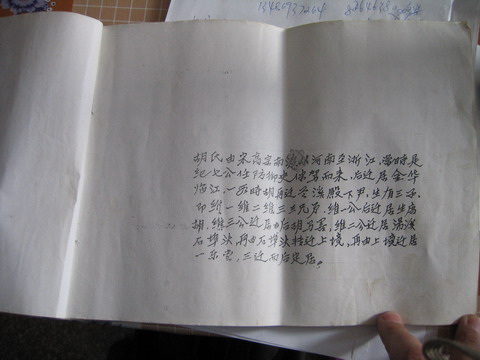

胡铭七太公墓(大坟头)前,两头水牛悠闲地啃着青草,护墓的围砖只剩下了四分之一,两根光突突的石杆孤零零地耸立着,在墓前一块平地上晒着刚刚收割下来的稻谷。胡根和老人用手比划着,告诉我解放前这块墓地的规模和祭祀仪式的庄重。据于萍女士在QQ上给我介绍,她在帮这个村做乡村规划,为村里改造提出建设性的意见,但对古建筑的保护归文物保护单位负责。如今村里现代化的新建楼房东一幢西一幢插在成片的古宅中间,把一个本来可以完美保存下来的古朴村落搞的乱七八糟,这种现象已经是很普遍了。旧的不去,新的不来,全国又能有几个像丽江大研古镇那样的地方可以将古老村落文化保存下来?经济决定一切,文化是靠边站的。在相对发达的浙江地区尚且如此,其他地区就更难说了。在我离开这个村子的时候,脑子里不禁冒出这样的念头,借助乡村规划,就像这个古老难听的“大坟头”村名一样,现任各级乡村领导们的思维,是不是也需要改一改了。经济要发展,文化也不能丢,别给像我这样慕名远道而来的客人留下太多的遗憾。因为没有族谱,也无法了解更多的有关“胡铭七”的历史,我只好背着沉重的电脑包,照来时的原路步行离开大坟头村。

第四十九站:浙江金华市洋埠镇让宅村

从胡根和老人那里我得知,大坟头村的胡氏绝不是一个孤单的支族,它是金华西面一个庞大胡氏族派的一个很小分支,“去年上宅村来人收'大公殿'的钱,村里交了400元”,我立即敏感地感觉到,还有一个具有权威性组织机构的村庄就在附近。它可以来收你大坟头村的钱,他也可以去收其他村子的钱,找到这样的组织机构,找到具体负责的族人,我就一定能获得比在大坟头村得到的更多信息资料。我临时决定马上去上宅村调查,尽管烈日炎炎完全不像秋高气爽的十月,几乎喝光了我从旅馆带来的一瓶水,身背电脑包,从“大坟头村”步行一个半小时不止,我终于走进了“让宅村”的村口(上宅村也是和其他几个村子合并为让宅村)。经人介绍找到了前村委会主任,现村支委胡海松宗亲。由于对我的来意不甚了解,很长时