回帖:“倒翻字纸篓” 爸爸93周岁了,身体健康思维清晰。唯独耳朵不好,是听觉神经老化了。爸爸对于某些频率的声音的接收有困难,连哥哥的电话都听不清,得由妹妹代接。爸爸还说:“算侬额骨头,侬的电话我还可以马马虎虎听。我可是拼命用力气在听,不过几分钟我就吃力了,你还是写给我吧!”这哪里是额骨头?我的声音和妹妹是一个模式,或许爸爸听惯这个一辈子的“小尾巴”的话了。且不说女儿贴心,从物理上讲,女声与男声的频率不同,电视里邓小平等人不也是让女儿坐边上当“爸爸的耳朵”嘛。爸爸要我把想对他说的事情写给他,他可以慢慢仔细看,他也可以大量地写,以代替口头交流。一天,爸爸在看一些文字,看着看着不满意地嘟囔了一句:“倒翻字纸篓!”我再也不能像小时候那样,不懂就面对面问爸爸,什么都要打破砂锅问到底。现在可以回自己家上网去查的,爸爸很有学问,木兰拥有电脑。上网查“倒翻字纸篓”,大吃一惊!居然还有“锦灰堆”这么一说,又名八破图、集破、集珍等,是汉族传统艺术珍品之一,以画残破的文物片段堆栈构成画面。“颠倒横斜任意铺,半页仍存半页无。莫通几幅残缺处,描来不易得相符。”这是对“锦灰堆”艺术的形象描述。小时候顽皮的我,钻到爸爸的书桌下玩耍,打翻爸爸字纸篓的事情肯定是有过的。后来几十年工作中,我书桌的最底下一格抽屉是我的“字纸篓”,存放着我暂不需要的实验数据和书写的文稿,放置一段时间后才处理掉。我是一个“落子要悔”见错就改的人,常常会从那格抽屉再找回我又认为需要的资料。这是我的“倒翻字纸篓”。“理工女”做研究,是要做实验的,也要查资料,常常“倒翻字纸篓”。“文史女”没有“理工女”那样的实验可做,就是在“字纸篓”里翻来翻去。翻对了,找出个“锦灰堆”,就成了历史学家。翻错了,就是“以讹传讹”。翻累了,胡写个电视剧,串改历史,逗人玩玩。学习家族史、教育史,不就是大大地“倒翻字纸篓”嘛。这三年半,我是以“理工女”的方式竭尽全力地、倒过去顺过来、倒呀、翻呀。突然,又想起来了,上海话里“淘旧货”、“捣糨糊”的“淘”、“捣”,也是接近“倒”的发音。我也弄不清了,我还是继续实事求是、尊重史实、竭尽全力地去帮爸爸“倒翻字纸篓”了,但愿心想事成、拼凑出什么“锦灰堆”来。

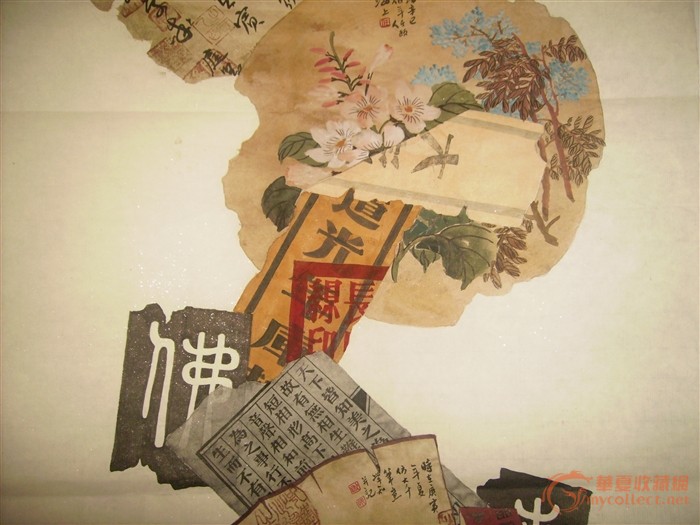

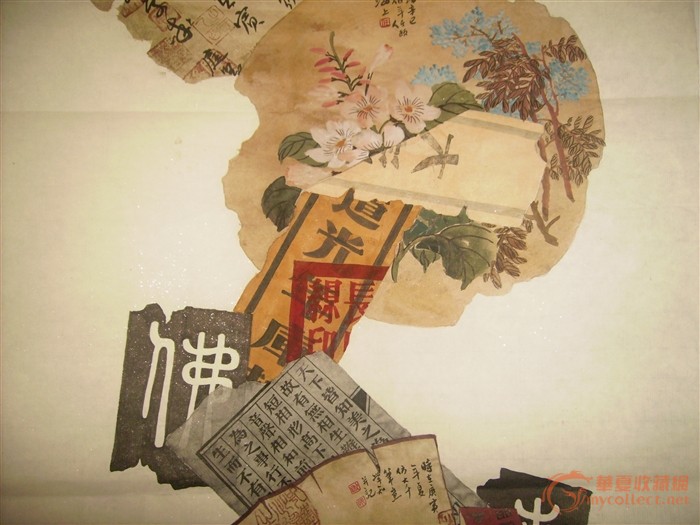

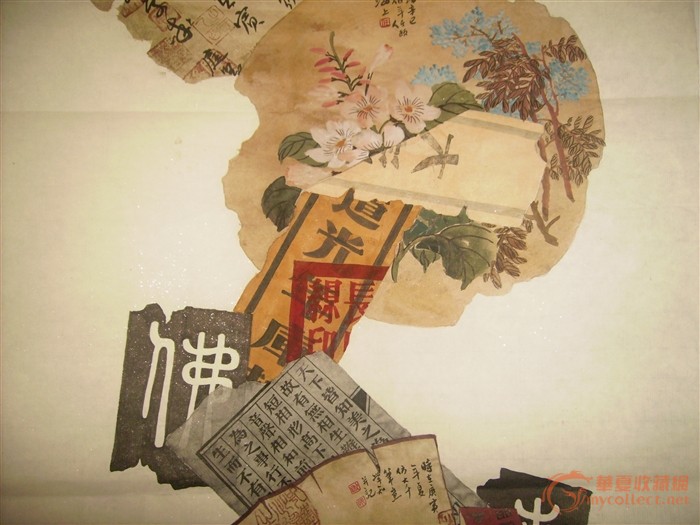

看看从网上下载的这两个“锦灰堆”,不也是翻出了道光、光绪的字纸吧。寻根问祖,也是要靠认认真真“倒翻字纸篓”呀。

下一楼›:《慈溪古建筑集锦》中“胡家大院”

偶然看到一书《慈溪古建筑集锦》,里面有“胡家大院” ..

(尚义堂耕读)‹上一楼:《慈溪市教育志》正式出版了 好消息!《慈溪市教育志》正式出版了,那是我在两个月前在网上看到 ..

(尚义堂耕读)