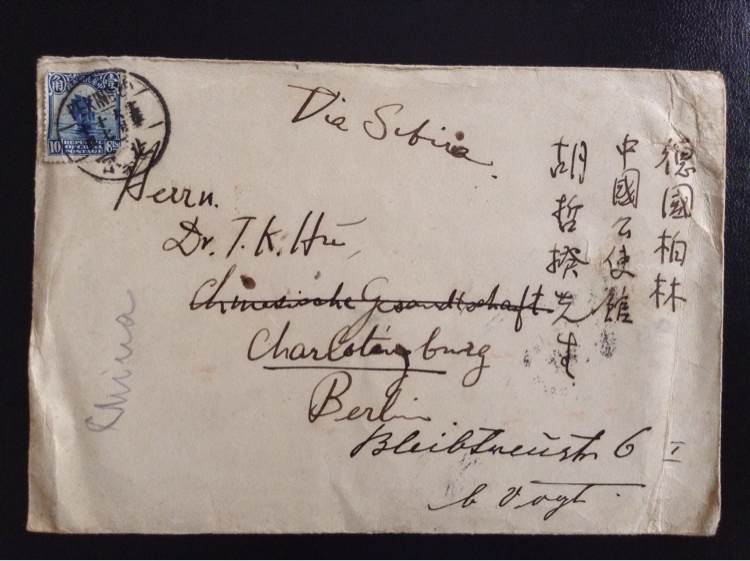

2015年3月在网上“百度贴吧”里看到,一位集邮爱好者2014年4月26日发了标题为《晒个民国浙江人封》的帖子,图片为一个信封的正反面。

发这个贴的楼主非常认真,把以下的关于胡哲揆的介绍贴在图片下。

“胡哲揆,浙江慈溪人。民国5年(1916年)6月毕业于浙江医药专科学校。民国9年6月毕业于德国柏林大学医科大学,民国9年10月~民国17年3月在柏林大学研究馆读研究生,获博士学位。民国17年4月,携德籍夫人回国,从事教育工作。先后在上海东南医学院、同济大学、临时大学、交通大学任解剖学、外科学、德文教授。中华人民共和国建国后,在同济大学、上海第一医学院任人体解剖学、外科学和德文教授,

1958年调上海铁道医学院任人体解剖学教授。

胡在多年的教学中,工作有计划,备课深入、仔细、充分,深受师生好评。民国9年在国外发表的论文有《脊柱后和侧弯症的胸廓解剖所见》、《胃溃疡的外科疗法》等。

1966年9月,胡在“文化大革命”中受迫害致死。1979年12月上海市教育卫生办公室予以落实政策,平反昭雪。”

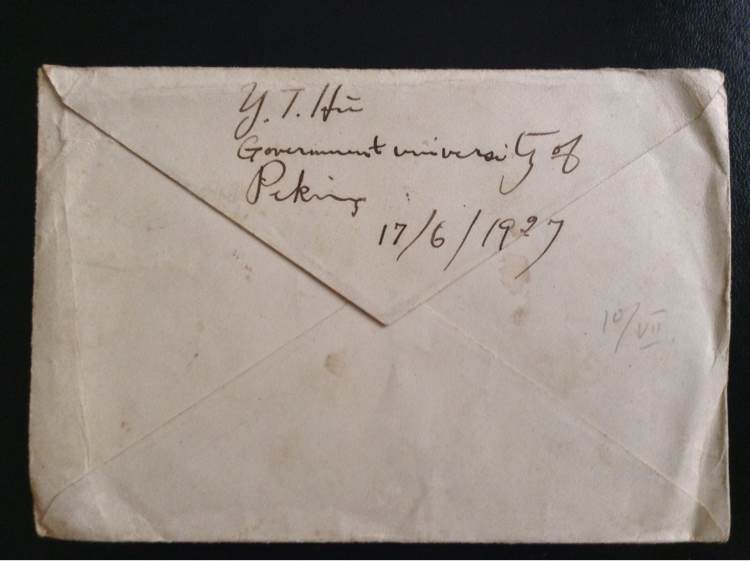

即日,就有其他集邮爱好者跟帖,表示“喜欢”、“赞赏”,并对于信封背面的寄信者的英文名进行推测。也对北京大学的英语写法进行讨论。

现在我才弄清楚,楼主是在以下两个地方同时发帖,并和大家讨论的。

“集邮吧”(http://tieba.baidu.com/p/3124422780)和

“集邮者同盟吧”(https://tieba.baidu.com/p/3124419550)

总共有五十多条回复,对于一个信封,这些集邮爱好者查了许多资料。这种认真、严谨的作风,让我感动,我把那些回复的主要内容归纳在这里。

2014年6月24日有人认为“y.z.hu,北大,1927。英文应有很好基础。个人偏向---胡愈之。”

接着的几天,他们就讨论“为何 Government University of Peking就是北大?”

“北大英文校名长期为PekingUniversity,近年中也见用Beijing University,但校徽中一直用Pe “民国时期北大与燕大、国立北平大学等未合并以前,一直用Peking University,这个应该是在沙滩红楼的北大,不是司徒雷登凑钱修在海淀燕园的燕大。虽然今天的北大就只在燕园朗润畅春了,东门外只有物理所、出版社楼和蓝旗营老师住宅小区而已“。

“这个GUP到底是哪个大学,可能要再考虑了。“

“ 这个,可能就是英语的习惯问题。寄信人,有英文基础,从国立北京大学翻译过来。自我猜测”

“不过国立一般还是用National。国人用Government,或也情有可原”。

作为后人,我是很容易明白那是浚济公发给哲揆公的信封。请示父兄后,2015年3月21日我在那里发出了以下文字。

“ 谢谢您收藏了哲揆公的信封。我是该家族的后人。

你写的是:y.z.hu,北大,1927。英文应有很好基础。个人偏向---胡愈之。

以我之见:y.T.hu,北大,1927。我家族有一位著名的北大数学教授胡浚济(字:沇东),我看到有的地方他的名字是写成胡沇东。我不熟悉那时候的人名的英文写法,我只知道我的恩师在40年代的的名字写法,是不同于如今的拼音写法的。如果我查到的话,再与你联系。

我认为这很可能是浚济公(沇东)给哲揆公的信封。”

另一位爱好者贴出了以下的关于胡愈之的简历。

“胡愈之,笔名胡芋之、化鲁、沙平、伏生、说难等,浙江省上虞丰惠镇人。1910年,毕业于县高等小学堂。1911年,以县试第一名考入绍兴府中学堂。1912年,入杭州英语专科学校。1913年,师从绍兴名宿薛朗轩学古文。1914年,考入上海商务印书馆为练习生,工作之余读英语夜校,并自学日语、世界语,开始发表著译文章。翌年起,任《东方杂志》编辑,并发表著评文章。1919年,胡愈之在上海参加声援五四运动的斗争。“五卅”运动中,编辑出版《公理日报》,报道运动的起因与发展过程。“四一二”政变次日,起草对国民党当局的抗议信,邀集郑振择等7人签名在《商报》上发表。后被迫流亡法国,入巴黎大学