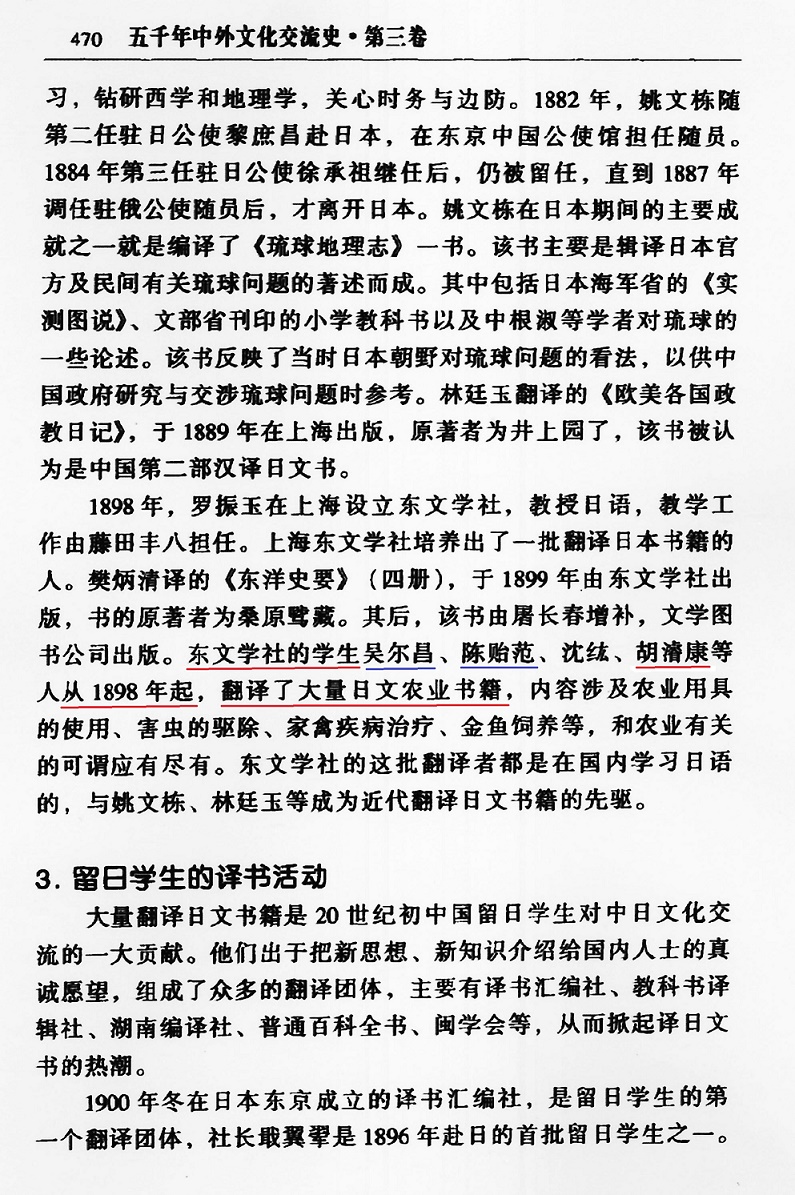

在寻找胡可庄的史料时,我们看到有许多著作都把胡浚康写成东文学社的学生。但是在东文学社创始人罗振玉和该校学生王国维的相关著作里没有出现过胡浚康的名字,我们家族里也没有浚康公与东文学社有关联的传说。由中国科学院前院长卢嘉锡任总主编的《中国科学技术史》的《通史卷》和《农学巻》里关于胡浚康的内容,也证明他是英文译者。在查阅大量相关资料并考证后,我们认为胡浚康不是东文学社的学生,吴尔昌和陈贻范也不是东文学社的学生。部分考证用资料罗列于下。

作为国家九五重点出版项目的《五千年中外文化交流史(全五卷)》(李喜所 世界知识出版社 2002年1月)内有以下内容。

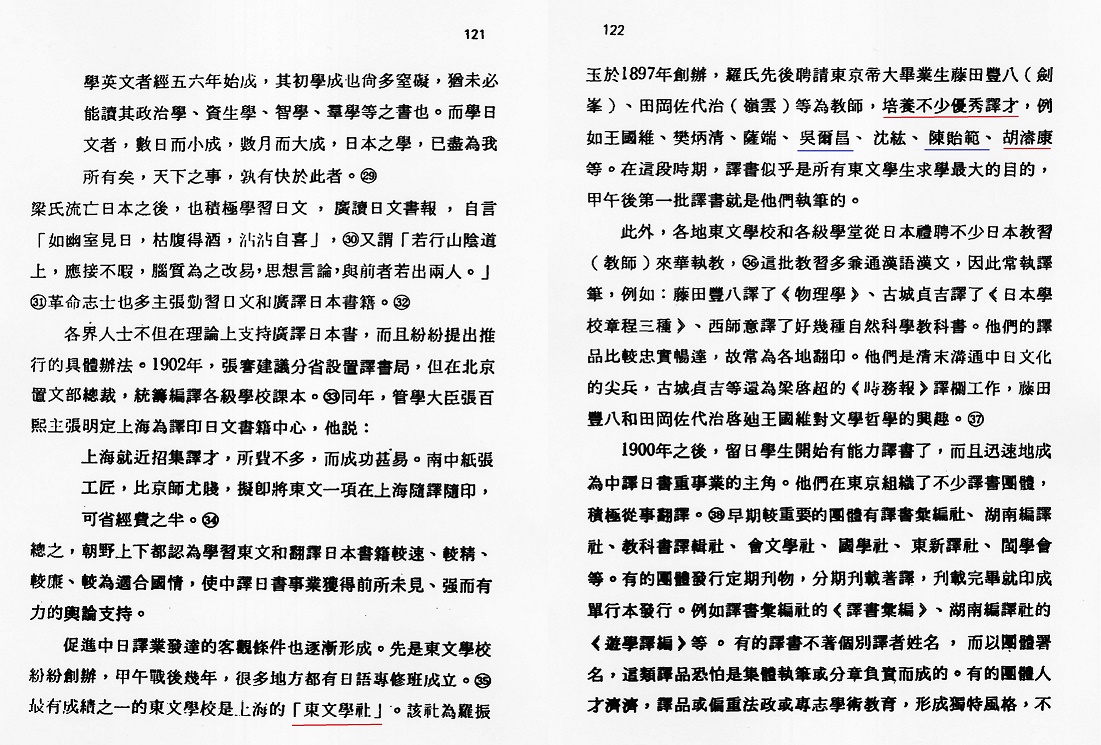

《近代中日文化交流史》(王晓秋 中国社会科学出版社 1997年,中华书局 1999年)内有以下内容。

东文学社是1898年2月开办,1900年7、8月停办的日文学堂,学社的课程以日文、日语为中心,除此之外,英文、数学、物理、化学等自然科学以及社会科学也都兼授,可以说是当时中国首屈一指的日语学校。

1985年圣约翰大学首届毕业生胡浚康,1986年育才书塾的首任西学教习,教授英文、算学、格致、体操,1898年胡可庄开始在杭州求是学堂任首任华人正教习,任理化教课,如此学历和职历的胡浚康是否还需要1898年就读东文学社?是否可能每天从杭州到上海的东文学社来学日文?

我们目前所能找到的胡浚康在《农学报》和《农学丛书》里的翻译文章全是译自英语,没有一篇是日语的。作为胡浚康家族的后人都知道,胡浚康毕业于圣约翰大学,是英文翻译家和英文教授。

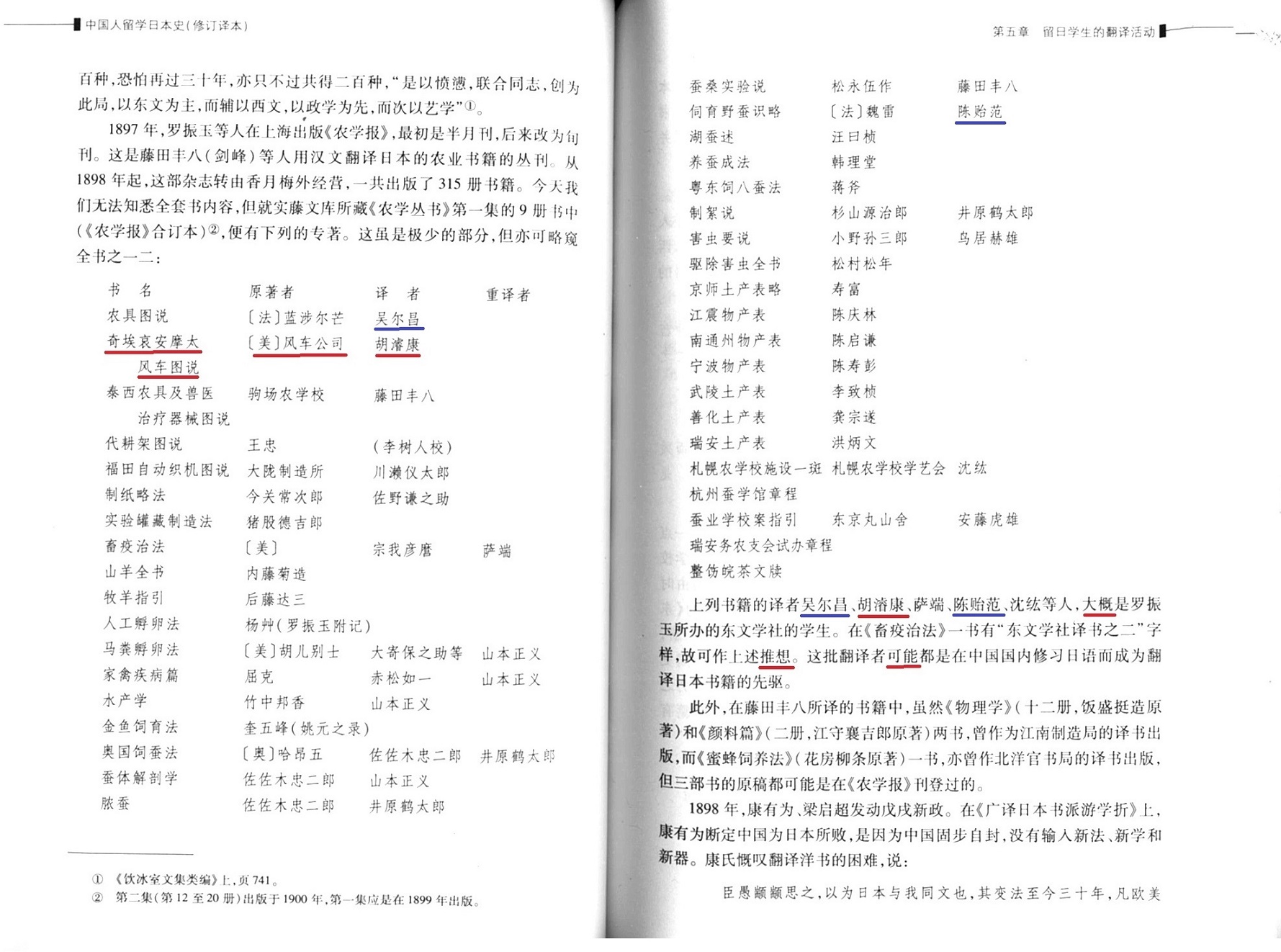

为了对先祖负责,也是对于清末教育史和翻译史的尊重。我们查阅了大量的史料,寻找以讹传讹的源头。看到一本由美国的日本史学博士翻译的日本文学博士书写的《中国人留学日本史》,该书的原作者实藤惠秀 (Sanetou Keishuu,1896—1985),1926年毕业于早稻田大学文学院中国文学系,1930年毕业于东京外国语学校中国语专修科,1938年到中国研修,1949年起任早稻田大学法学院及教育学院教授,1960年以论文《中国人留学日本史》获日本国家文学博士学位,1967年从早稻田大学退休。日文版《中国人留学日本史》一书的第一版是1960年东京出版。我们看到是2012年4月北京大学出版社的版本(根据香港中文大学1982年中译本的版本)。以下为该书的版权页和相关页面。

看到文中的“大概”、“推想”、“可能”的三个词觉得很稀罕,这是在自然科学论文里少见的表达方法。不需要查找该书的日文版,也能推想出其日文的原文了。初学日语者都知道,日语里有这一种“推量型”的表达方法。不知怎么的,我们看到后来国内的许多专著里写成了“胡可庄是东文学社的学生”的肯定的判断句。

《中国人留学日本史》的作者和译者都是资深研究者,此书也很受好评。不过,对于东文学社这样的发生在中国本土上的事情,我们中国的文史专家们应该参考中国的可信度高的史料,并在中国本土进行考证为妥。

以前,有英国科学家李约瑟博士编的《中国科学技术史》,已被译成中译本。后来由中国科学院前院长卢嘉锡任总主编的《中国科学技术史》陆续出版,这套中国古代科技史丛书是从1987年开始讨论、酝酿。1991年列为中国科学院“八五”计划重点项目。《中国科学技术史》,是中国科学技术史界近60多年来仅见的一部系统、完整的大型著作,集全国知名科学技术史家近百人历经20年毕其功业。

到2016年已完成26卷,也不知最后的第27卷《中国科学技术史 中外科技交流卷》何时出版发行,翻译也是中外交流的一种形式。已出版的26卷为:

杜石然主编《通史卷》,席泽宗主编《科学思想卷》,金秋鹏主编《人物卷》,郭书春主编《数学卷》,戴念祖主编《物理学卷》,赵匡华、周嘉华著《化学卷》,陈美东著《天文学卷》,唐锡仁、杨文衡主编《地学卷》,罗桂环、汪子春主编《生物学卷》,董恺忱、范楚玉主编《农学卷》,廖育群、