胡绍华2019年10月14日

读到1919年5月2日上海《申报》上这么一条消息,感慨万千!

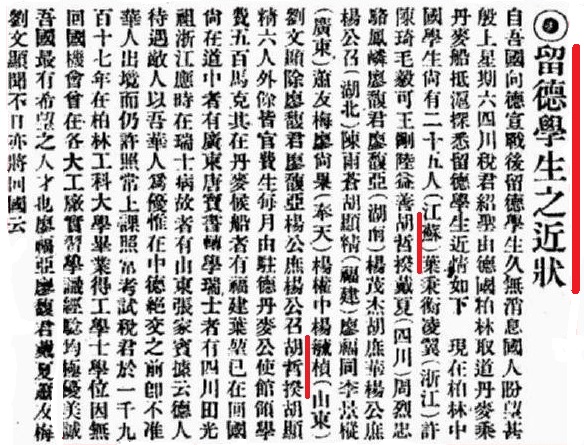

当年我国向德宣战,留德学生久无消息,令人担忧。一位留学生取道丹麦回到上海,为告慰尚在德的25位留学生的家人和亲友,在《申报》刊登下文。同时,也简单介绍他们在那里的经济和学业等简况。

1919年,正是哲揆公在德留学为博士学位奋斗的最后的一年,花四年时间要拿到柏林大学的医学博士学位的难度以及由此而来的身心压力可以想象。父亲对我说过,我们三房是承本公的后人,那时三房人丁不兴旺,简直是让人担心会否断了香火。承本公只有两个儿子、四个孙子。承本公和其长子、两位孙子早逝,1919年时只剩下我爷爷和哲揆公这两个孙子了。1923年出生的父亲也说不出,1919年哲揆公的父亲和早逝的妻子是否都还活着。父亲听说的是,在哲揆公留德期间,他留在观海卫老屋里的妻子得了重病,学医的哲揆公赶回来一看就知道是不治之症,忍痛在医院里签字送别了发妻。哲揆公的唯一的堂兄——我的爷爷,那时在北京大学读书,是在可庄公、浚济公的庇护、照顾下学习、生活着。相比之下,哲揆公是很孤苦的,每一个留学人员都会有自己的难处。或许那另外的24位留德学生各自有自己的故事。

我的爷爷和可庄公、浚济公都是牵挂着哲揆公的。前几年,在网上集邮的论坛上有过一个浚济公发给在德国的哲揆公的信封,那些集邮爱好者无法从信封上浚济公的另一个名字的英语缩写还原成中文。我看着他们为难,就告诉他们发信人是胡浚济。他们立即写道——“胡浚济应该是胡哲揆的叔伯辈,胡浚济能关心胡哲谋的学业,那么写信给另一个侄子辈的胡哲揆就不足奇怪了。我的爷爷和可庄公、浚济公在北京不一定会看到上海的《申报》,我可以肯定在上海的其他族人会把信息传递到北京和故乡观海卫的。

为取得京都大学工学博士学位,我曾在日本奋斗过着,那时是不能常回家看看的。我的国内恩师著名学者钱宝钧先生一直与我保持着通信联系。我还保存着老先生亲手书写的密密麻麻的那些信件。1989年的一封信里,恩师写到1939年他在英国留学时,也是因为战乱与国内音信不通等,来鼓励我。这些是另外的故事了,比起哲揆公和恩师,我是幸福得多了。

2019年的今天,中国更强大,人民更自由、更富裕。科技的进步,人人都是顺风耳朵千里眼的时代,音信不通,就是另外一种意外事故的代名词了。老一辈的留学生活之苦,现在的这一代留学生或许是难以想象和理解。

这篇短文里,还有着那时的留德学生的史料,25人中仅6人是自费的。哲揆公是从1916年到1920年取得博士学位的四年,全是自费的。哲揆公和他的同学们都没有辜负国内校长的期望,希望他们都回来,回到学校把那些重金聘用的外国人教师替换掉。哲揆公回国后一直是在从事医学教育,是为数不多的一直坚守教育工作的学者。为此得到政府教部的嘉奖,我在1940年的《申报》里也找到了。

哲揆公是我家族第一个洋博士,回来了。我是第二个洋博士,也回来了。目前,现在在海外肯定有我家族的许多的洋博士,可是还没有回来的第三个。我家族清末出国的留学者,都是回来的,并且成为我国各个领域的杰出的前驱。在挖掘整理家族留学先贤的史料的同时,深受教育并自愧不如。 在太爷爷、爷爷辈的老海归面前,我这个古稀老妪,只是一只小得不能再小的小海归。如今我作为家族的归国留学者,正在继续把清末家族留学先贤的考证进行下去。其实,这不仅是我家族的事情,也牵涉到家乡的清末留学史。这些为中国百年前的发展作出巨大贡献的海归学者,是不该被尘埋、遗忘、错写的。