最近,在百度上用“胡浚康”进行检索,看到以下内容。

胡濬康 - 国立浙江大学维基

胡浚康(字可庄,胡衡四世),是家族中开始接受现代教育的第一人,从事现代教育的第一人,也是早年宁波报纸上刊载过的著名翻译家。 1874年1月1日,胡浚康生于三官殿...

www.ncku1897.net/wiki/index.ph... - 百度快照

才知道有【国立浙江大学维基】这么一个网站,点击该网站的首页,出现的第一行内为【校歌 校徽 校史】。点击【校史】,出现的第一行为【求是书院(求是大学堂、浙江大学堂、浙江高等学堂、浙江高等学校)】。打开这个链接,(http://www.ncku1897.net/wiki/index.php/求是书院),可以看到以下内容。在【教师】这一栏里可以看到名列教习和教师首位的是“胡濬康(可庄) 胡浚康,求是书院总教习”的文字。

为了醒目,将转载内容里的“求是书院总教习”以及其他相关文字改为红色了。

我查看的几条【国立浙江大学维基】的条目,都没有标明其资料来源,仅在文末有“本页面最后修改于2020年2月29日 (星期六) 23:41。”那样的说明。

为书写《现代教育家胡浚康》一文,2015年尽我所能在上海查阅过许多资料,没有看到过关于求是书院的如此详细的资料。2015年也与浙江大学有关人士联系过,听说战乱时校园一度成为兵营,求是书院的资料失散了。校方还希望我们后人能从家族内寻找关于胡浚康在求是书院期间的资料来协助校史研究。

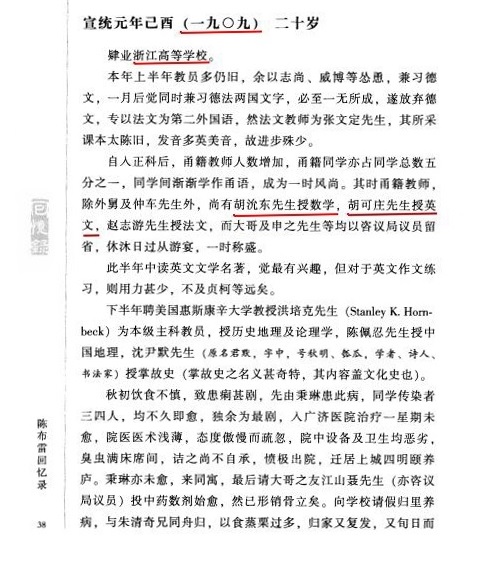

在陈布雷的日记里有1909年就读浙江高等学堂时“胡沇东先生授数学,胡可庄先生授英文,赵志游先生授法文”的记录。可是在这篇【求是书院-国立浙江大学维基】 教师名单里有“胡濬济(沇东) 浙江高等学堂数理教师”和“赵志游(之佑) 浙江高等学堂法文教师”的记载,没有胡浚康的名字。

这篇【求是书院-国立浙江大学维基】 对于家族后人了解胡浚康出任求是书院首任华人总教习、胡浚济就读求是书院以及他们兄弟俩人任职浙江高等学堂的历史背景很是有用。特此全文转载于最后。

求是书院

简介

1简介2年表3教师4学生5参考

求是书院和浙江高等学堂(1897-1914)

光绪二十二年(1896),由衢州调到杭州任知府的林启(字迪臣),力主改革时弊,创办新学。他向当时的浙江巡抚廖寿丰(字谷士)建议利用在杭州蒲场巷因僧人不法而被没收的普慈寺屋举办求是书院。廖也颇重储才崇实,奏请清廷允准。于清光绪二十三年四月二十日(1897年5月21日)开学。当年招生30人,由筹办人林启兼任总办,同时委举人陆懋勋任监院,聘正教习1人,副教习2人,司事2人。该校是浙江省第一所新型高等学府。次年,康、梁变法,清廷谕各省开办学堂,在北京设京师大学堂,求是书院也扩充学额,当年招生60人。不久,变法失败,朝廷令“各省学堂已办者即行收缩,未办者即行停办”。求是书院一些学生被迫退学。光绪二十七年(1901),清廷统治集团迫于外界形势不得不允实施“新政”,并下兴学诏,着府厅、州县书院分别改设中、小学堂,省城书院改设大学堂。求是书院改称求是大学堂。学额为100名。次年,又改称浙江大学堂,学额增至120人。光绪二十九年(1903),学部鉴于各省大学堂成立后学生来源和程度存在问题,决定将各省大学堂改为高等学堂,浙江大学堂遂改名为浙江高等学堂。因当时各府中学堂无毕业生可升送,故先办预备料。光绪三十三年(1907)第一学期综计,有在堂生302人;学堂监督1人,教务长1人,职员lO人,教员18人(内日文教员兼任教务长1人)、通译助教员2人。次年夏,第一班预备科毕业,各府中学堂亦有毕业生升送,于是开办正科。宣统二年(1910)下半年起停办预备科。中华民国成立后,遵照民国临时政府教育部的规定,改称浙江高等学校,后接部令停止招生,1914年最后一班学生毕业,学校停办。1927年,浙江高等学校恢复办学,更名为国立第三中山大学,下设文理、工、劳农三个学院,其中工学院由浙江公立工业专门学校改组而成