胡绍华 2020年8月30日

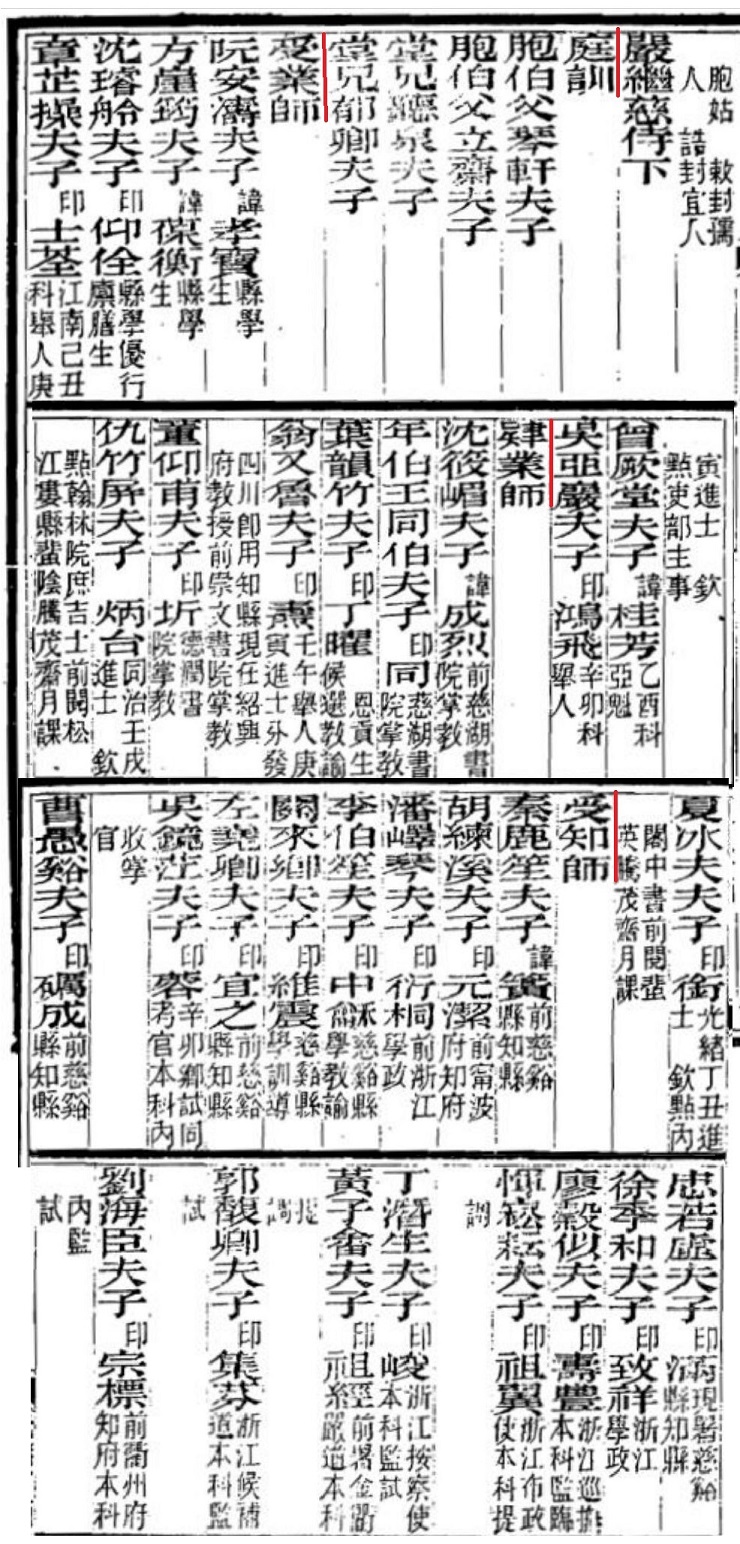

我们家族早已没有了家谱,也没有全面系统的世系文字资料留存。观海卫胡氏三官殿支派后人对于世系资料的收集是起始于1996年哲禅公,2013年我们又一次开始了世系资料的收集和研究。通过对于明清地方志等史料的挖掘,考证得出观海卫胡氏的始迁祖是明朝初期来自山东金乡的正千户胡得玉,并被写入了2015年出版的《慈溪市志》。近年的口头回忆世系资料的收集整理,观海卫胡氏三官殿支派的世系已经基本完善。同时我们也发现,先祖的名字有谱名、别名、字、号、乳名、昵称等,仅仅依靠回忆资料是不够完全。2019年底两位宁波宗亲为我家族提供了胡浚永的举人朱卷履历,对于我家族的世系研究来说,这就是极其珍贵的“半本家谱”了。不仅对于已收集的三官殿支派的资料的修整是最可靠依据,并对于拓宽到观海卫胡氏的世系框架起了很大的作用。朱卷里的家族主要人员的详细的族系资料,是一个很大的信息库,目前正在陆续考证中。朱卷里很重要的一部分内容是师承记录,我觉得是个难解之谜。根据多本地方志的记载,1860年观海卫胡氏三官殿支派支祖胡衡创办了胡氏家塾,1882年改办为观海卫胡氏尚义堂经塾。按说,同治11年壬申年(1872年)出生的胡浚永,是在胡氏家塾和胡氏尚义堂经塾接受早期教育的,他的的胞伯、堂兄(举人、秀才)以及一些外聘的教员是家塾和经塾的老师。可是,这个一百多年前的师承记录,实在是看不懂。对于“庭训、受业师 、肄业师、受知师”这四个词,即使用通常的网络逐个搜索,仍然觉得难解。看了一些同时期的其他举人的朱卷,或许这是清朝朱卷的通用写法吧。相比之下,胡浚永的这份师承记录的量比较大一点。

当我把“庭训、受业师 、肄业师、受知师”这四个词一起送入网络检索,发现了一本书《清代科举人物师承研究》(林上洪著,华中师范大学出版社,2013年5月)。据介绍,该作者是教育学博士,主要从事高等教育与考试制度研究。作者以《清代硃卷集成》中的会试卷履历为主要资料来源,辅以若干乡试卷履历及其他史料,运用历史文献法、统计法和比较法梳理硃卷履历之师承记录,力图呈现清代科举人物师承概貌,并分析师承与科举成绩和社会流动的关系。论文主要从科举人物的受业师、科举人物的肄业师、科举人物的受知师、师承对举业成功的影响、师承视角的科举流动等方面展开阐述。看来,该作者是清代科举人物师承研究的专家。该书的许多内容我还是看不懂的,只摘录我想知道的相关内容于下。“受业师是硃卷履历师承记录的最重要组成部分,包括庭训、蒙师、举业师三种不同阶段的教师类型。科举人物的受业师依功名身份可分为进士、举人、贡生、生员、监生和业儒六类,不同功名身份受业师的教育影响力有差异。涉及“父系”、“母系”和“妻系”的各类族亲成员在受业师中占有相当比例,他们是科举社会普及文化教育的生力军。 肄业师是科举人物获得独立学习能力之后的辅导或考课教师。硃卷履历中记录的肄业师有官学教师,也有书院教师,以书院教师为多。书院肄业师分两类,一类是专职承担书院教学管理工作的山长或掌教,一类是进行书院考课的各级地方行政长官。 受知师是硃卷履历中记录数量最多的师承项目。狭义的受知师是指科举考试考官,广义的受知师还包含能提供帮助、使士子获得利益的赏识者。童生试、乡试、会试、殿试、朝考等各级科举考试中的考官是受知师的主体。地方官学教官、主持岁科考试的学政和进行书院考课的官员也常被记录为受知师。”现在,我初步了解了清朝举人的师承的几个名称,顺便从“功名身份可分为进士,举人,贡生,生员,监生和业儒六类”,知道了朱卷里的“业儒”的解释了。作为观海卫胡氏后人,以前并不知道家族的历史和教育史的。2013年偶然发现家族史可能被错接禀报父亲后,开始了“观海卫木兰”的家族史的研究。随着史料的不断挖掘,才发现原来父母对我说的“家族有一个学校”的背后,尘封、沉埋了那么多的与家族教育史有关的往事,或许这些往