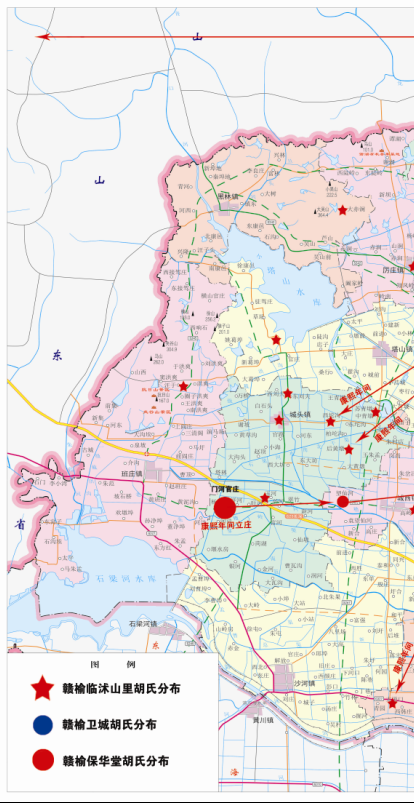

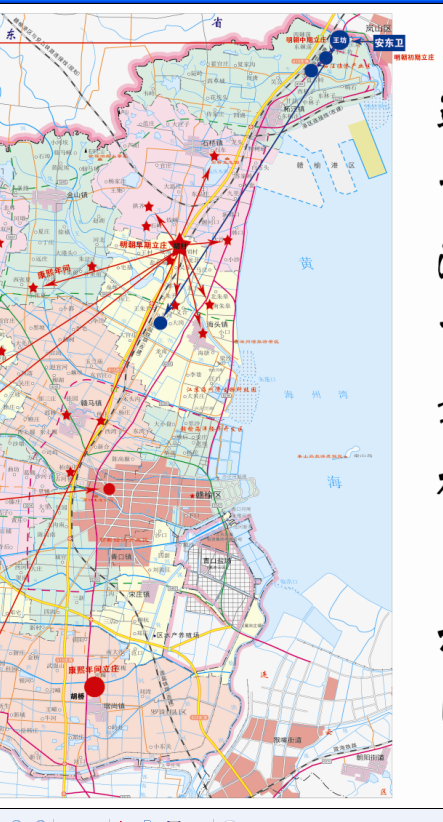

据本人调查, 赣榆主要有三支胡姓,一支是《广玉堂》胡氏,分布在赣榆东北部的马站、柘汪一带,始迁地是靠近山东日照的柘汪小王坊村,小王坊村一世祖明中期来自山东日照安东卫,是日照“卫城胡氏”分支;一支是“临沭山里胡氏”,分布在赣榆中部、西部和西南部一带。始迁地是赣榆东北沿海地区的龙河胡村,胡村一世祖明早期来自山东临沭县山里村,是”临沭山里胡氏”的分支;一支是《保华堂》胡氏,该胡氏分布在赣榆门河、墩尚胡桥、青口一带,始迁地是赣榆西南部的门河官庄。门河官庄一世祖于清康熙年间立庄,来源不详。 这三支胡姓由北向南分布在赣榆的马站、柘汪、龙河、海头、青口、城头、门河、城南、墩尚、浦南约40个村庄中,分布密度是越往东北部越密集,越往西南越稀疏;越往东北历史越古老越往西南历史越短暂。从总体上看,呈现从东北沿海地区往西南内地扩展的趋势。

赣榆胡氏分布图:

调查发现赣榆西部、西南部大部分村庄的胡姓祖源都指向赣榆东北沿海地区的龙河胡村和马站小王坊,而这些村庄中的主要村庄都有300多年的建庄历史,这就说明赣榆西南部的这些胡姓村庄都是300多年前从赣榆东北部的沿海地区迁移而来的。那么这就给我们一个思考,是什么原因导致300年前的赣榆胡姓从东北沿海地区往西南内地迁移呢?

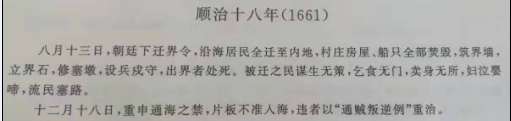

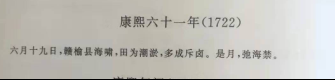

本人仔细研究了《赣榆县志》,查看一下300年前究竟发生了什么事件让居住在赣榆东北沿海地区的居民往东南内地迁移。经过查阅县志发现,在距今300年前的顺治时期和康熙时期确实有有几个事件迫使赣榆沿海居民往西南内地迁移的记载。

顺治年间,清政府下迁界令,沿海居民全迁内地,村庄、船只全部焚烧,片帆不准入海,违者以通匪罪重治。

康熙年间,赣榆沿海地区发生过较大海啸,巨大的潮水把沿海的农田淹没,由于海水的盐卤导致海边农田数年不能耕种,迫使沿海农民背井离乡到赣榆西南部的荒地、洼地开荒建庄。

调查发现赣榆北部和西部地区胡姓村庄大都知道自己的老祖来源,而赣榆的西南部有几个胡姓村庄已不知自己的老祖来源了。这些不知道老祖来源的村庄主要是赣榆南边的浦南镇(今属连云港市海州区)、墩尚镇大道口、墩尚镇胡桥和门河乡官庄。本人认为这主要是赣榆北部村庄由于离始迁地的距离较近,经常与原迁地相互联系,因此没有丢掉祖源信息。而赣榆西南部的浦南、墩尚、门河、胡桥几个地方由于离原迁地的距离较远,年久失联因此丢失了祖源信息。

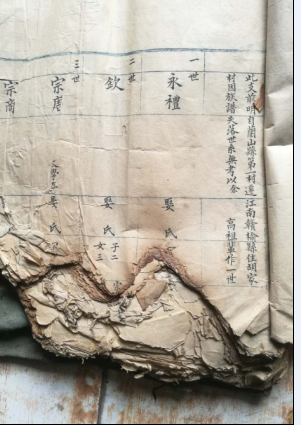

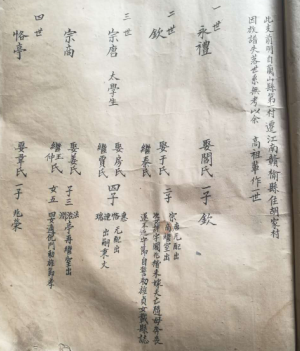

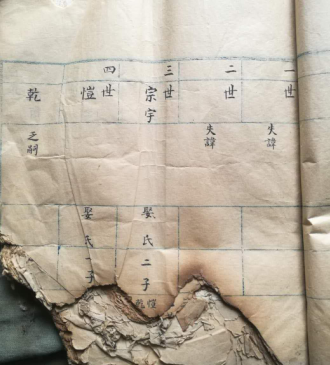

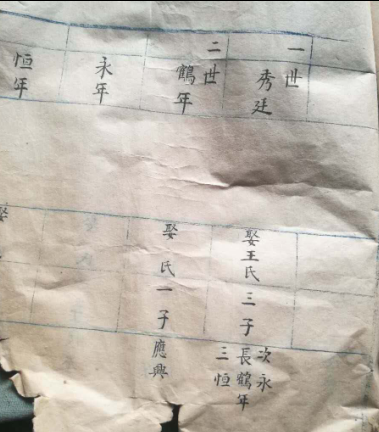

可以肯定,赣榆西南部找不到祖源的那些胡姓村庄也是从赣榆东北部沿海地区迁来的,那么他们只能有两个来源:一个是龙河胡村;一个是小王坊村。而在不知祖源的4个村庄中墩尚胡桥和门河官庄有《保华堂》的堂号,浦南和墩尚大道口两地胡姓没有堂号。那么我们首先要搞清楚这个《保华堂》的胡姓有什么来历。根据字面上理解,"保华"二字有保卫中华的意思,也就是说《保华堂》胡氏其祖上可能有保卫国家与外敌战斗过的经历,因此后人以“保华”二字作为堂号。那么龙河胡村和马站小王坊两地胡姓哪个祖先与外敌战斗过呢?经调查,马站小王坊胡姓是日照“卫城胡氏”的分支,“卫城胡氏”的祖先明朝早期世袭安东卫指挥佥事,安东卫是明清两朝抗倭的重要据点,在此发生过数次抵抗倭寇的战斗(县志有记载)。因此说,马站小王坊胡氏祖先具有和外敌战斗的经历是确信无疑的。而龙河胡村其1962年修订的家谱上也说其始祖“幼为艺人牧马,壮年从军于戚帅麾下,征倭十四年,荡平。明景泰辛末年退居戍地盐仓城,落藉立庄园于胡家村”,这样看来胡村的始祖也有抵抗外国入侵的经历。但经调查发现龙河胡村清咸丰五年和光绪31年两本老谱上都无此信息记载,只记载“此支前明自兰山县迁江南赣榆县住胡家村。因族谱失落,世系无考,以余高祖辈作为一世祖”。这就说明200年前的咸丰五年龙河胡村胡氏在修谱时并不知其祖有此经历,胡村1962年修的家谱中记载其祖“壮年从军于戚帅麾下征倭十四年”没有依据。因此说《保